安装“科技之芯” 激活“致富效能”

编者按:多年来,武汉市科协深入贯彻实施“科技助力精准扶贫工程”,取得了显著成效。2020年是全面建成小康社会目标实现之年,是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。从今天开始,武汉科技报特开办专栏,系列报道精准扶贫取得的成效及其背后,驻村第一书记、工作队队长杜循刚,学会优秀科技工作者典型,管寨村能人回乡等所付出的辛苦努力。

“授人以鱼不如授人以渔”,为深入贯彻党的十九大精神,全面落实中央、省、市脱贫攻坚重大决策部署,多年来,武汉市科协深入贯彻实施“科技助力精准扶贫工程”,和武汉园林绿化建设发展公司组建扶贫工作队进驻武汉市新洲区潘塘街管寨村,共同帮扶资金200万元以上,按照实际、实用、实效的原则,充分发挥科技人才优势对产业扶贫的支撑作用,闯出了一条脱贫致富的新路,取得了显著成效。

图为赠送肥料种子

7次组织80多名专家助力产业扶贫

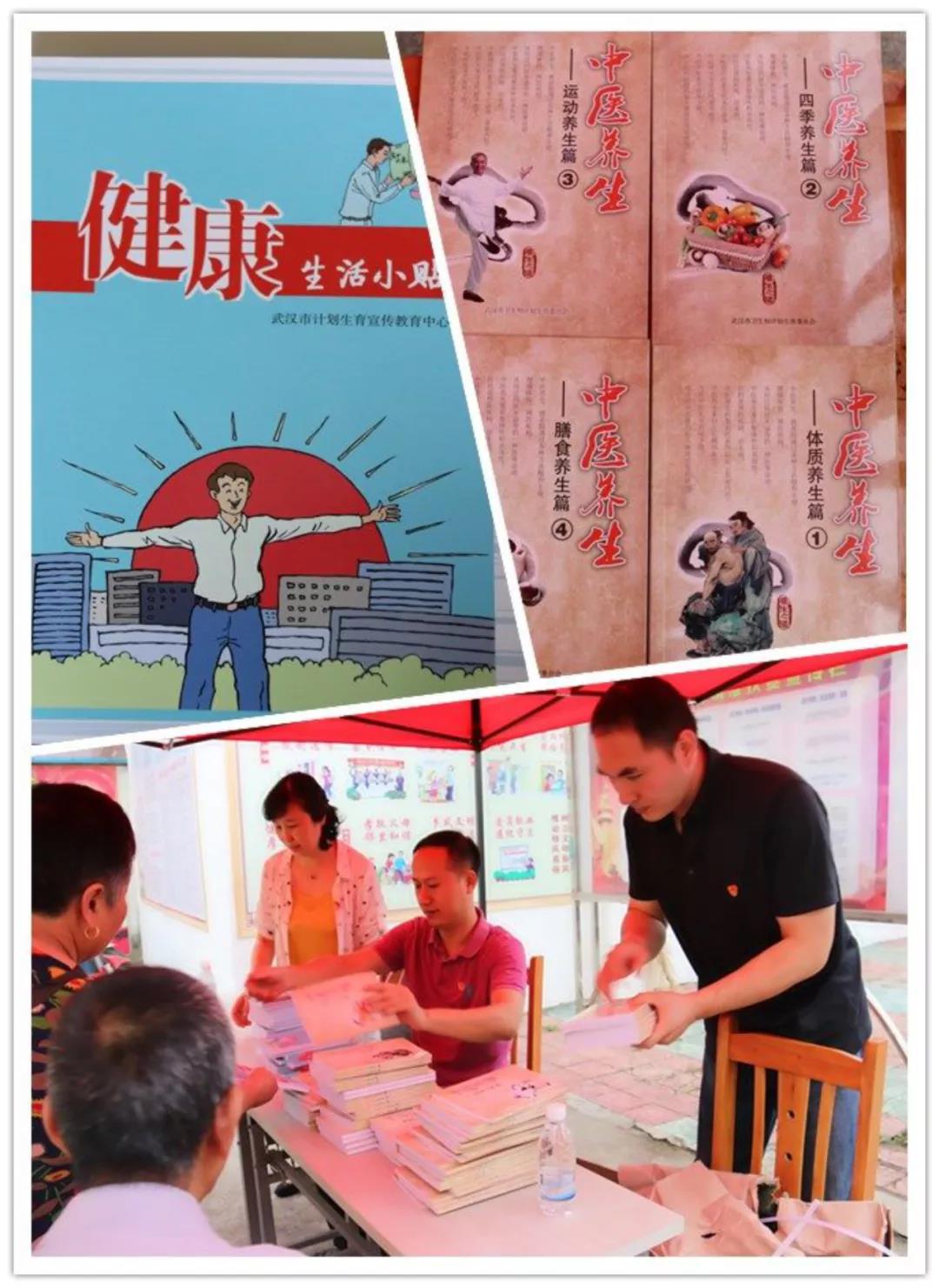

“精准制定扶贫产业发展规划,充分发挥武汉市科协联系广大科技工作者的人才智力优势,用科技提升扶贫效益,用产业推进脱贫攻坚。”这是武汉市科协党组书记、副主席陈光勇对扶贫工作的具体要求。武汉市科协大力推进“科技下乡”工程,组织武汉农学会、武汉市畜牧兽医学会、武汉市医学会等相关学会科技工作者,成立精准扶贫科技小分队,走村串户,实施定点巡回的精准科技帮扶服务活动,普惠全市贫困村,成为全市精准扶贫战线上的一支中坚力量。自开展精准扶贫工作以来,已7次组织小分队,80多名专家深入乡村开展技术咨询、医疗义诊、赠送肥料种子和科技图书等一系列帮扶服务活动,近1000村民参与受益。

产业发展推进脱贫是精准扶贫的治本之道,产业兴旺也是乡村振兴的重要标志。在帮扶单位的鼎力协助下,共建成四个产业扶贫项目。由于该村青壮劳力大多外出务工,成片土地荒芜,驻村工作队组织专家进行调研论证,着力发展扶贫产业项目,指导回乡能人张立良成立武汉嘉良乐科技合作社发展扶贫产业。合作社遵循绿色健康理念,打造规划建设面积3000余亩的生态农业园区,发展“水中养鱼,地上种果,果下养殖”的立体高效种养模式。利用本村已有生态产业园优势,发展果蔬采摘产业。

因管寨村属丘陵岗地 ,2016年投资60万新建140亩桃树基地,种桃树苗15000株,3年来,每年提供10万元管理维护费,2018年挂果收益。与嘉良乐生态产业园和武汉丰美禾畜牧科技有限公司一起,打造成管寨村现代生态农业基地。每年为村集体经济带来收入5万元,同时安排部分贫困人口在基地就近务工,每人年收入增长万元以上,为贫困户脱贫提供更好机会和平台。

2018年新建养猪场。利用本村企业丰美禾畜牧公司的优势,发展种养循环相结合的产业,当年投资70万,建成环保猪舍7间,总面积1250平米,存栏600头,每年为村集体经济增收5万元,带动2名贫困人口就业务工。

2019年新建养鸡场,利用丰美禾畜牧公司资源,投资26万,新建3000只养鸡场,每年为村集体经济创收2万元。

图为环保猪舍

2020年投资40万新建养猪场隔离消毒点,主要为驻村养殖大户丰美禾提供有偿服务,每年为村集体经济增收3万元,村集体经济年收入已达到20万元。农村产业融合,关键在于要有人把产业连接起来,把产业经营起来。驻村第一书记、工作队队长杜循刚表示,工作队努力将现代科技、生产方式和经营理念引入扶贫攻坚,引导各类能人回归农村创新创业,培育懂农爱农新力量,提高脱贫攻坚的质量和效益。

图为种植技术指导

焕然一新的“三化”人居环境

多年来,武汉市科协和武汉园发公司先后投入资金200多万元,帮助管寨村建造桃树基地140亩,建造存栏600头猪舍,鸡棚两座,养猪场隔离消毒点一座,并以治理环境、提升形象为切入点,启动城乡共建与环境同治,实施村湾改造、休闲文化广场、百姓舞台、村医务室等基础建设工程,2018年乡村小路也装上了路灯,人居环境全面改善,管寨村实现了绿化、亮化、美化。

帮助村建设公共服务基础设施建设,池塘清淤扩容,库坝扶砌加固,新挖塘40亩,安装2座排水闸,容水量40000多立方,解决村民用水困难,为春耕生产蓄水农耕提供保障,同时解决村园区种植,养殖用水。完善修整机耕路和道路硬化7000米,为村民农耕提供便利,为农业机械化提供条件,减少农田荒芜面积。修建百姓大舞台140平米,公共卫生厕所2座,村民活动健身广场2座,卫生室改造,服务全村百姓,繁荣村民的文化娱乐生活,为村文明创造打牢基础。为贫困户危房改造共8户,其中对2特困户在政府配套补贴基础上另外进行了4万元补偿。出资10万元,建立贫困户应急保障立项资金账户作为机动经费,帮助贫困户在发生重大疾病或其他意外时,提供临时周转经费,保障贫困户不因意外而瞬间返贫。投资18万为管汉公路本村段安装路灯70盏,为村民出行提供便利条件,人居环境和村庄面貌焕然一新。

鄂公网安备:

鄂公网安备: