微信群“云评审”

今年这个春节,很多人无论如何是笑不出来的。原本欢欢喜喜的选拔赛,变成了视频介绍、微信群讨论、网络会议评审。

今年全国青少年科技创新大赛武汉地区的选拔赛由武汉市科协主办、武汉科技馆承办,原定于2月2日开展科技创新发明类作品的评审活动。时间确定后,武汉市科协即向全市各区基层赛事组织单位发出通知。

武汉科技馆培训部副部长施宏告诉记者,武汉市科协和武汉科技馆对这个时间点进行了细致的推敲和研究,考虑到作品刚收上来,评委评审确实需要时间,同时根据疫情之前的假期安排,2月2日是春节复工后的第一个周日,家长也能抽出时间来参加孩子的比赛。

武汉科技馆领导在“云评审”现场(右一为武汉科技馆党委书记、馆长刘青,左一为副馆长吴建国,中间为施宏)

市民闭门不出;市科协和科技馆的领导干部、职工,各区大赛基层组织单位的工作人员全员下沉到社区参加疫情防控工作;所有参赛选手都按规定在家中上网课;评委老师大多在外地无法回武汉;原本主持本次赛事活动的武汉科技馆培训部部长刘虹正在住院,只能通过电话讨论评审方案,与评委沟通……

赛事被迫延期!

施宏感慨:“我们太难了!”

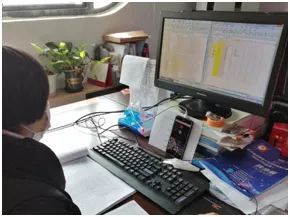

工作人员在网上协调服务赛事

接到通知后,武汉科技馆第一时间召开了专题会议。人员调配、场地安排成了这次会议最重要的议题。“云评审”选手作品也被提上议程。

尽管工作进展遇到了前所未有的挑战,但诚如郑华所言:“虽然我们很难,但是我们一直在努力,不断在创新工作方法,利用防疫之余做科普、写日记、整理资料。我们的学会、各区的科协也都很努力,他们很多人全家出动,有些人已经一个多月没有休息了。”

“再难也没有一线的医务工作者难。”这是武汉科协人经常说的一句话。

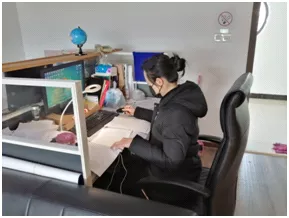

经过多次会议探讨,武汉市科协和武汉科技馆最终决定,采用多种形式开展工作,能到单位办公的就到单位,无法到单位的则在家办公,重点是要把大赛的相关信息传达出去,让选手们知道,要及时与评委沟通,听取他们的意见。

最后,主办方、承办方和相关评委一拍即合,大家都同意通过在网上进行“云评审”的方式来完成此次选拔赛。为方便评委沟通交流,武汉科技馆牵头组建了评审群。

大家讨论出两种线上评审方式,一是通过微信视频会议对选手作品进行评审,选手在线回答提问;二是选手拍摄介绍作品的短视频上传到指定邮箱,工作人员统一收集整理传给评委,评委根据申报表的顺序一一评审,形成意见,再通过线上评审会议确定最终作品。由于微信群评审需要逐个添加选手微信,且会议可能因为信号等问题中断,大赛主办方和承办方最终决定用第二种方式进行“云评审”,要求每位选手录制1分钟的视频介绍作品。各区基层组织单位接到“云评审”通知后,立即微信、电话通知每一个报送作品准备参赛的学校和选手。

选手通过视频介绍作品

评审组在开网络视频会议

“各位专家好!请上线的专家报到,科技创新成果评审马上就开始了。”

经过与评审专家和各区大赛组织单位多次沟通协调,2月22日上午9:00,选拔赛作品网络评审会准时召开。此后三天,作品答辩评审活动在为大赛专设的微信群里有序开展。6位专家在线“云评审”,对作品进行点评合议。

创新成果发明类作品现场答辩是全国青少年科技创新大赛选拔赛的一个重要环节,选手现场展示作品,评委可以更清楚地了解作品的创新思路及特点。但考虑到现实情况,武汉赛区今年不举行发明类作品现场答辩环节。

选手遗憾,评委纠结。主办方和承办方急选手所急,想评委所想,创新性地提出了以作品展示和介绍视频替代现场答辩的办法,不仅取得了各区赛事组织单位的全力支持,也按时高效地完成了工作,如期评选出优秀作品,准备参加省级大赛及全国大赛。

短短几天时间里,145件参赛作品、200多位参赛选手全部完成视频录制及上传,经由工作人员统一传给专家评委评审。在专家组组长的安排下,评委们按照公开、公平、公正的原则很快评选出优秀作品和成果,圆满完成工作任务。

此次线上“云评审”模式在全国青少年科技创新大赛——武汉市选拔赛多年的举办历程中尚属首次。

选拔赛包括创新成果(发明、论文),科幻画、实践活动、科教创新、优秀组织、优秀教师等7个奖项。大赛组织单位按规定的名额和要求收取了科技创新成果项目作品(发明类)145件,科技创新成果作品(论文类)58篇,科技实践活动20项,科教创新成果11项,科幻画564幅,优秀科技辅导老师24名,优秀组织单位19个进行评审、选拔。

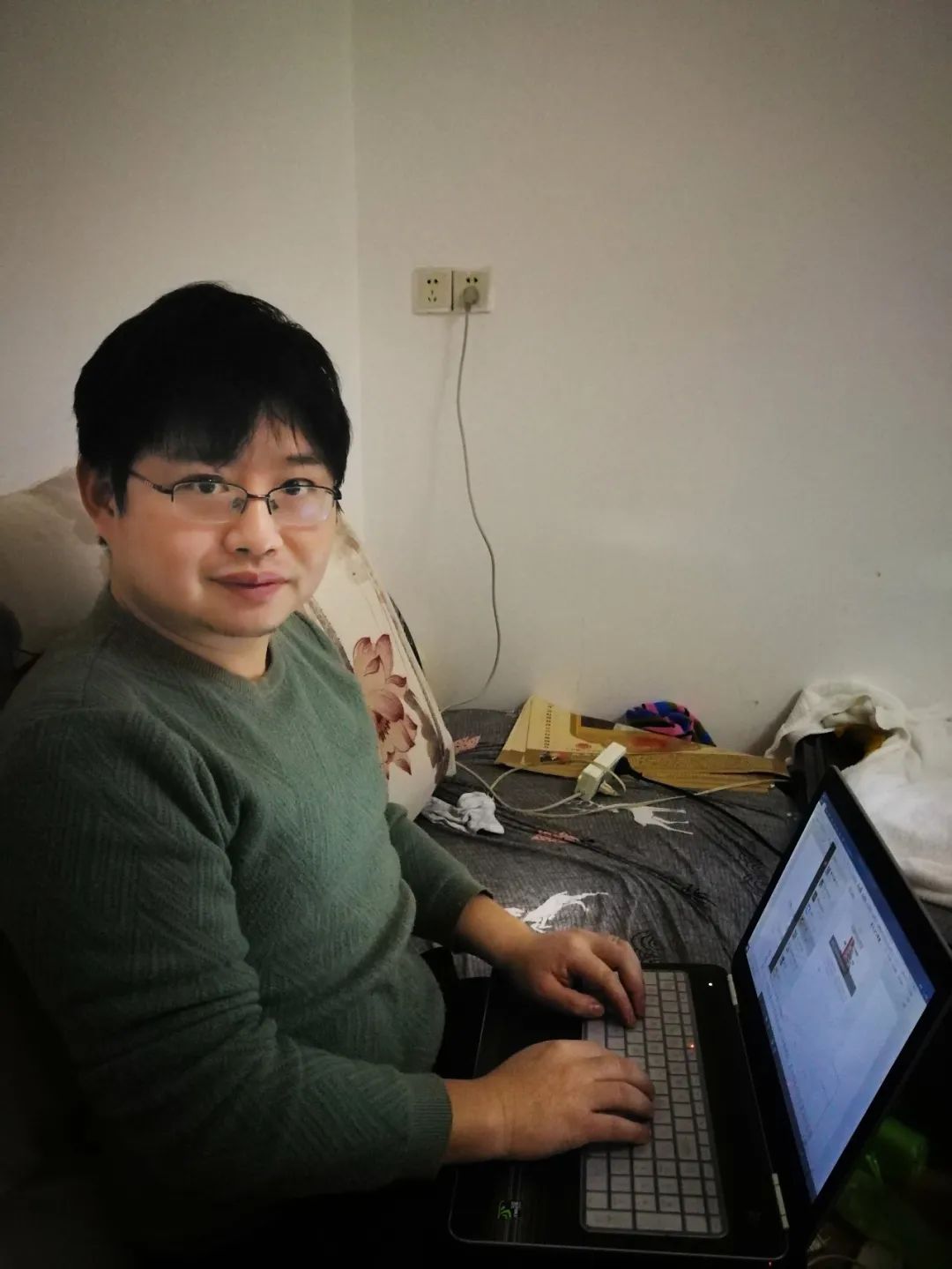

年近8旬的评委袁伯伟老师在医院里参加评审

评委通过网络审阅选手提交的作品

没有条件创造条件。选拔赛通过“云评审”的方式圆满落幕,这不仅仅是武汉市科协在被逼无奈后的一次探索,也为其他地方科协创新工作方式提供了可借鉴的经验。但愿疫情早日结束,被逼上“云”端的人们也能早点出来感受人间的春天!(武汉市科协科普部胡子君,武汉科技馆培训部施宏接受电话采访并提供素材及图片)

鄂公网安备:

鄂公网安备: